ばね指とは

ばね指(弾発指)は手指の腱鞘炎で、指のこわばりや痛みなどの症状が現れます。病状が進行すると、指が曲った状態のまま伸ばせなくなり、無理に戻そうとするとバネが弾けたように動きます。手の酷使が原因で、普段から手をよく使う仕事に従事される方に認められることが多いです。

ばね指(弾発指)は手指の腱鞘炎で、指のこわばりや痛みなどの症状が現れます。病状が進行すると、指が曲った状態のまま伸ばせなくなり、無理に戻そうとするとバネが弾けたように動きます。手の酷使が原因で、普段から手をよく使う仕事に従事される方に認められることが多いです。

症状が軽いからと放置してしまうと徐々に症状が悪化し、日常生活に影響を及ぼしてしまうため、早期発見・早期治療が欠かせません。

ばね指のセルフチェック

- 指の曲げ伸ばしをスムーズに行えなくなり、引っかかる感覚がある

- 手のひら側の指の付け根付近に腫れや熱感、痛みが現れる

- 指が曲がったままの状態で伸ばせない

- 指を戻そうとするとバネのように跳ね返る(ばね現象)

- 起床時は特に症状が強く、指がこわばりスムーズに動かせない

上記の症状のいずれか1つでも当てはまる場合はばね指が疑われます。どの指でもばね指が起こる可能性がありますが、特に親指、中指、薬指によく認められます。

起床時に症状が強くなる傾向があり、手を動かすことで少しずつ症状は軽快していきます。

初期は指に違和感や軽い痛みが現れる程度で安静にしていると症状が治まりますが、進行すると痛みが増強し、ばね現象が生じるようになります。重症化した場合、指が曲がったまま完全に動かなくなり、日常生活に大きな支障を及ぼすため、早期の治療が重要です。

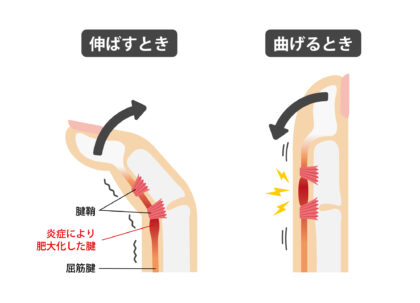

ばね指が発症する仕組み

手の指の掌側には屈折腱とそれを包んでいる腱鞘があります。屈折腱は指を曲げる働きがある腱で、靱帯性腱鞘(プーリー)というトンネル状の組織の下を滑動することで指の曲げ伸ばしを行えます。

しかし、靱帯性腱鞘(プーリー)が固く厚くなると、その下での腱の滑動に障害が発生し、痛みを感じるようになります。

靱帯性腱鞘部で引っかかって指が曲がったままになってしまいます。この状態で指を無理に戻そうとするとばね現象が発生します。

ばね指の原因

指の酷使

日頃から指や手を酷使する仕事に従事されている方は、腱や腱鞘に負荷がかかり続けるため、ばね指の発症リスクが高まります。特に、以下に示すような動作はリスク要因となります。

- 指の動きが多い楽器の演奏(ピアノなど)

- 長時間にわたるパソコンのタイピング・マウス操作

- 手を使った動作が主となるスポーツ(テニスやゴルフなど)

ホルモンバランスの変化

特に女性は妊娠・閉経などをきっかけにホルモンバランスが大きく変化します。

年齢を重ねるにつれて女性ホルモンの分泌が減少し、筋肉量や骨密度が低下するとともに腱や腱鞘がダメージを受けやすくなるため、ばね指の発症リスクが高まります。

ばね指を発症しやすい方

ばね指は性別を問わず発症し、稀ですが乳幼児でも親指に発症が認められることがあります。特に、以下に示すような方は発症リスクが高いため、注意が必要です。

更年期・更年期以降の女性

50歳前後の更年期では、女性ホルモンの分泌が減少するため、腱や腱鞘がダメージを受けやすくなります。また、血行が悪くなることで腱鞘内が狭窄するため、ばね指の発症リスクが高まります。

妊娠中・産後の女性

妊娠中・産後は、更年期と同様にホルモンバランスが大きく変化するため、ばね指のリスクが高まります。

糖尿病や関節リウマチ、人工透析患者

糖尿病や関節リウマチの患者様は末梢神経の血流が低下するため、ばね指の発症リスクが高まります。治りにくく、重症化することもあります。また、再発リスクも高く、2本以上の指にばね指が起こる「多発性ばね指」が生じることもあるため、持病のケアを適切に行うことが重要です。

ばね指の診断

問診・触診

問診と触診を行い、指の腫れや痛み、ばね現象が起こっているかを確認します。

レントゲン

ばね指は腱や腱鞘に発生する疾患のためレントゲンでは直接的に診断することはできませんが、骨の変形などの異常の有無や、同様の症状を引き起こす疾患の有無を調べるためにレントゲン検査を実施します。

ばね指は腱や腱鞘に発生する疾患のためレントゲンでは直接的に診断することはできませんが、骨の変形などの異常の有無や、同様の症状を引き起こす疾患の有無を調べるためにレントゲン検査を実施します。

超音波検査

超音波検査で、腱や腱鞘の肥厚、狭窄が起きている部位を鮮明に映し出せることもあります。

超音波検査で、腱や腱鞘の肥厚、狭窄が起きている部位を鮮明に映し出せることもあります。

ばね指の治療

ばね指の治療では、痛みの解消とともに指の可動域を改善します。症状を緩和させる保存的療法と手術により根治させる手術療法に分けられます。

各種検査で症状の程度を調べ、適切な治療法を選択します。また、必要に応じて複数の治療を併用することもあります。

保存的療法

鎮痛剤

湿布や塗り薬、非ステロイド性消炎鎮痛剤(NSAIDs)を用いて、痛みを軽減します。

安静

軽症の場合、手を動かさずに安静にすることで症状が緩和することがあります。患部を固定するために、一時的にサポーターやテーピング、添え木を使うこともあります。

理学療法

電気や超音波を用いて、血流の促進や痛みの緩和を目指します。また、理学療法士によるマッサージやストレッチなどを実施することもあります。薬物療法と異なり効果がすぐに現れるわけではないですが、継続して治療を行うことで慢性症状の緩和が期待できます。

腱鞘内ステロイド注射

耐えられないほど痛みが強く出ている場合、ステロイド剤と局所麻酔薬が入った薬剤を注射で腱鞘内へ投与します。ただし、治療効果は個人差があり、1回で完治できる方もいらっしゃいますが、症状が改善しない、再発した場合は再度注射を行います。

ステロイド剤を何度も注射してしまうと、腱・腱鞘の感染症や断裂の発生リスクが高まります。注射回数などは医師が管理しますので、指示に従って治療を受けるようにしましょう。

手術療法

腱鞘切開手術

保存的療法で症状が改善しない、再発した場合などで手術療法を選択することがあります。

靱帯性腱鞘を切開し、狭窄した部分を切除することで痛みなどの症状が解消します。切開範囲は1cm程度と小さく、20~30分ほどで終了する、日帰りで行える手術です。当院でも実施しています。

ばね指の予防

個人差がありますが、ばね指が完治するまでには長い期間を要します。また、重症化した場合は指が曲がったままの状態になってしまうため、予防が大切です。特に、デスクワークなど普段から指を酷使する仕事をしている方は発症リスクが高まるため、1時間に一度は手を休めましょう。痛みやこわばりなどの症状が起きた場合、以下に示す方法で手指をケアしましょう。

アイシング(冷却)あるいは温め

手指を酷使することで痛みが現れた場合、あるいは熱感が生じている場合、熱感を抑えるために氷などで手指を冷やしましょう。ただし、血行不良により痛みやこわばりが現れている場合はお湯に手指をつけて温めましょう。血流が良くなり症状が解消します。

ストレッチ

ストレッチにより筋肉の緊張をほぐすことも効果的です。強い痛みから指を動かせない、あるいは患部を長期間固定している場合、血行不良となり関節が拘縮します。時折、ストレッチを行うことで筋肉の拘縮を予防できます。例えば、「腕を上げて軽く動かす」「手をグー・パーする動きを何度か行う」など軽い運動でも効果が見込めます。

※無理して行うと負荷がかかるので、できる範囲で試しましょう。

痛みが増した場合はすぐに当院までご相談ください。

ばね指の悪化を防ぐにはこまめなケアと早期受診が重要です

手は毎日使うため、全身の部位の中でも疲労が溜まりやすいです。私たちは無意識に手を使って様々な作業を行っていますが、一度でも炎症が発生した場合、普段難なく行える動作(掴む、握る、運ぶなど)が難しくなる可能性があります。この状態になると日常生活の様々な場面で影響が出るようになります。

手は毎日使うため、全身の部位の中でも疲労が溜まりやすいです。私たちは無意識に手を使って様々な作業を行っていますが、一度でも炎症が発生した場合、普段難なく行える動作(掴む、握る、運ぶなど)が難しくなる可能性があります。この状態になると日常生活の様々な場面で影響が出るようになります。

手を一切使わずに日常を過ごすことは不可能ですが、手を酷使するような行動は可能な限り避け、こまめにストレッチを行いましょう。こうした取り組みを行っても症状が続く、強くなる場合はお早めに当院までご相談ください。

当院では問診や検査を通じて手指の状態を正確に把握し、適切な治療を提供しています。

手指のこわばりや痛みなどの症状にお悩みの方は、当院までお気軽にご相談ください。