骨の痛みの種類

骨の痛みの種類は様々で、外傷によるもの、過度な運動やストレスによるものなどがあります。

骨折

転倒や衝突、交通事故などの外傷が原因で骨が折れた状態です。

右第5中手骨 boxer's fracture

右第5中手骨 boxer's fracture

疲労骨折

激しい運動などにより身体にストレスが蓄積したことが原因で骨が折れた状態です。

治療前

治療前

治療後

治療後

骨端線損傷

成長期の骨の成長を支える成長軟骨が、強い打撲や捻挫により損傷した状態です。

圧迫骨折

骨粗鬆症により骨の強度が低下し、外部から圧迫されることにより胸椎や腰椎が折れてしまった状態です。

骨折の定義

骨折は骨が折れた状態をイメージされる方が多いですが、骨に骨折線(骨折した際にできる亀裂)がわずかに入った状態、骨が部分的に欠損した状態、圧縮された状態、凹んだ状態なども含まれます。検査で骨にヒビが入っていたことが判明した際に、「骨折していなくて良かった」と思う方もいますが、この状態は骨折と診断されます。

骨折の原因

骨折の多くは転倒や交通事故などによる外傷が原因となりますが、疲労や疾患が原因となることもあります。骨折は大きく以下の3つに分類されます。

外傷性骨折

転倒や衝突、交通事故、転落などの外傷による骨折です。

疲労骨折

激しいスポーツなどで骨に負荷がかかり続け、疲労が溜まることで生じる骨折です。

疲労骨折では徐々に骨に亀裂が入っていきます。

病的骨折

骨が脆くなる疾患が原因の骨折です。原因疾患には骨粗鬆症や骨腫瘍などが挙げられます。

前腕の橈骨にできた骨腫瘍で骨折を起こしています。

前腕の橈骨にできた骨腫瘍で骨折を起こしています。

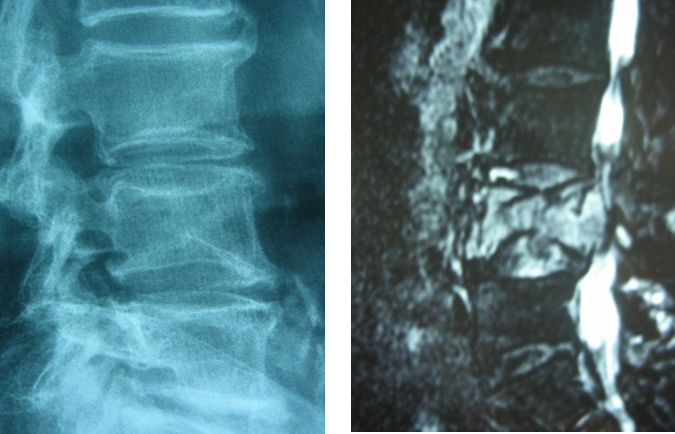

第4腰椎の骨腫瘍で圧迫骨折を起こしています。

第4腰椎の骨腫瘍で圧迫骨折を起こしています。

骨折が疑われる症状

次のような症状が現れている場合、骨折が疑われます。お早めに当院までご相談ください。

- 腫れている

- 内出血が発生している

- 押すと痛む

- 体重をかけると痛む

- 時間の経過に伴って痛みが増強する など

すぐに受診すべき症状

変形

皮膚が部分的に隆起し、変形が認められる。

腫れ

損傷部に腫れが認められる。

痛み

患部を圧迫すると捻挫などより激しい痛みが起こる。

筋力低下

患部に力が入らない。

音

患部を動かすと「ポキポキ」と骨がぶつかるような音が鳴る。

青あざ(数日後)

骨折により内出血が発生することがあり、2~3日ほど経過すると皮膚表面に青あざ(皮下出血斑)として現れることが一般的です。

不全骨折などの軽度の骨折では、痛みはそれほど感じないため手足は使えます。なお、数日経過して青あざが出た場合は骨折の可能性があるため、早めに当院までご相談ください。

低血圧やめまい

骨折により低血圧やめまいが起こることがあります。発生機序は2つに分類され、種類によって対処法が異なります。

- 腕や足の骨折により自律神経が過剰に反応し、血管が拡張して血圧が急激に低下することで起こるケースです(神経原性ショック)。

- 骨盤骨折などで大量出血が起こり、血圧が低下したことで臓器が活動するのに必要な血流が確保できないために起こるケースです(出血性ショック)。このケースでは生命活動に欠かせない指標であるバイタルサインが低下し、すぐに輸血処置が必要です。

高齢者が骨盤骨折した場合、外傷を負った直後は歩行可能であっても、数時間経過すると歩けなくなることもありますので、特に注意が必要になります。

骨折の検査・診断

レントゲン検査

レントゲン検査は、X線を使用して骨などの体内の状態を画像化する検査です。骨折の有無を調べるのに有効です。

足関節の内果外果の骨折

足関節の内果外果の骨折

骨折をおこして、骨の腫瘍(できもの)が見つかることもあります。軽い痛みと思ってもレントゲン撮影は必須です。

MRI検査

MRI検査は強力な磁石と電磁波を用いて体内の状態を断面画像として描写する検査です。「磁気共鳴画像法」とも呼ばれ、X線を照射しないため低侵襲な検査となります。MRI検査は、レントゲン検査では確認が困難な小さな骨折や疲労骨折、圧迫骨折の診断に有効です。

当院では、MRI検査が必要な場合は連携先の高度医療機関をご紹介しています。

CT撮影

CT検査は、X線を照射して体内の状態を断面画像として描写する検査です。骨折部位や骨の転位(ずれ)などを調べるのに有効です。当院では、CT検査が必要な場合は連携先の高度医療機関をご紹介しています。

骨折の治療

骨折の治療には保存療法と手術療法があり、患者様の骨折の状態に応じて適切な治療をご提案しております。保存療法は、骨の転位がなく骨癒合が期待できる場合に選択されます。手術療法は骨の転位が大きく、変形が認められる場合、骨癒合が見込めない場合に選択されます。

骨腫瘍の場合は、すみやかに、高度医療機関へ紹介いたします。

骨折部位により異なりますが、骨折部位が転位しないようにするため、患部を固定して安静にする必要があります。固定期間中は、周辺部位が固くなってしまう恐れがあるため、リハビリを行います。

骨折部位により異なりますが、骨折部位が転位しないようにするため、患部を固定して安静にする必要があります。固定期間中は、周辺部位が固くなってしまう恐れがあるため、リハビリを行います。

手術療法

骨が大きく転位しており、骨癒合が見込めない場合に選択されます。術式は数種類に分けられ、プレート固定、ピンニング固定、スクリュー固定などがあります。これらのうち、患者様の状態に応じて適切な術式を行います。当院では、手術療法が必要な場合、連携先の高度医療機関をご紹介しています。

超音波骨折治療

低出力の超音波で骨折部の細胞を刺激し、骨癒合を促進する治療を超音波骨折治療と言います。保存療法よりも効果が現れるスピードが早く、40%ほど早く治ったという報告もあります。早期に治療を行うことで、治療期間を短縮することが可能です。

骨折が完治するまで

骨折が治癒するまでの過程は、「炎症期」「修復期」「リモデリング期」に分けられ、各過程で別の細胞が機能します。

炎症期

炎症期は、免疫細胞の活動と血流の増加により骨折部周辺に痛みや腫れが現れます。免疫細胞の活動により、ダメージを受けた骨の組織や破片、内出血した血液などが除去されます。

修復期

修復期は、亀裂や折れた部分が仮骨(かこつ)に置き換わっていきます。仮骨はカルシウムを含んでいないため弱くゴムのように柔らかい性状です。そのため、安定性には欠け、圧力がかかると簡単に折れてしまいます。

リモデリング期

リモデリング期は、骨折前の状態まで骨が回復していきます。

仮骨が少しずつ本来の硬い骨に置き換わり、正常な形や構造へ回復します。